「追加性の高い再エネ」とは?再生可能エネルギーを選ぶ際の指標について解説

再エネに関するニュースを見ない日はありません。

とは言っても、「何から取り組めばいいのかわからない」というのが本音ではないでしょうか。

私たちには何が出来るのか、今日は、改めて再エネに関する記事を書いていきます。

実質再エネ、再エネ、追加性のある再エネとは

このテーマを語るには、再エネが持っている2つの「価値」について知る必要があります。

まず一つ目が、機械を動かしたり照明をつけたりするのに使われる「電気エネルギー」としての電気価値。

そして二つ目が、「発電に伴ってCO2を排出しない」(環境負荷を与えない)という環境価値(非化石価値)です。

現在の日本では、非化石電源で発電された電気の「非化石価値」のみを切り離し、証書にしたものが売買されています。(非化石証書、Jクレジット、グリーン電力証書)

使用する電力に対し、非化石証書等を購入することで、排出量を減らし、再エネを導入したとみなすことができます。反対に言えば、再エネ電源によって発電された電気であったとしても、「証書」が付帯されていなければ再エネとは言えません(自家発電等は除く)

それぞれの種類について書いていきます。

実質再エネ

実質的には火力などのCO2を排出する電源で発電を行っています。

それでも非化石証書等の購入によって『非化石価値』を手に入れたとみなされ、環境負荷をプラスマイナスゼロにしていることから、『実質再エネ』と呼ばれています。

再エネ(FIT電源)

FIT再エネ電源で発電を行っています。そこに非化石証書等を付帯させることで、再エネと謳えます。

なお、再エネ電源自体は従来から存在しています。

追加性のある再エネ

一歩先をいくのが追加性のある再エネのことです。

これまでに書いた実質再エネと再エネは、『新しい再エネの普及にはつながっていないエネルギー』とも言えます。

一方、追加性のある再エネとは、世の中に再エネを増やすことを指します。

新たな電源への投資を行ったとみなされ、それが『追加性』として評価されているのです。

海外では、この追加性が高く評価されると言われています。

すぐに取り組めるもの

まず、今からでも取り組めるものは、実質再エネ、再エネ(FIT)の電力を使うことです。

早ければ4~5か月後には、使用する電力を再エネ化することが出来ます。

こちらは、設備投資もないですし、工事等も発生しません。

携帯電話の料金プランを変えるようなイメージです。

もう少し詳しくお話すると、各電力会社には、再エネメニューと呼ばれるものが存在します。

通常メニューに比べるとやや割高になりますが、環境への取り組みの第一歩として、比較的取り組みやすいかと思います。

なお、通常メニューに比べて割高になるというお話をしましたが、電力会社を変えれば、必ずしも高くなるとは限りません。A社の通常メニューよりB社の再エネメニューの方が安いことはあります。

また、最近では、非化石証書を需要家、仲介事業者が購入できるようになりました。

電力会社の再エネメニューとして購入するよりも、ずいぶん安く調達することが出来ます。

弊社でも非化石調達サービスを行っております。

詳細は、以下をご覧ください。

実は、各電力会社の再エネメニューを使うことや、非化石証書を購入することは、再エネの普及にも貢献していると言われています。非化石証書の売り上げは、再生可能エネルギー発電促進賦課金の低減につながるのです。

今、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、年々単価が上がっています。

それは、国民負担が増えていることを意味します。

再生可能性エネルギーによる発電を持続可能なものにするためにも、まずはお使いの電力を再エネ化することをおすすめいたします。

一歩先の取り組みをしたい

再エネの取り組みの中でも進んでいるのは、やはり「追加性のある再エネ」です。

これから日本がカーボンニュートラルを目指す上では、再エネの比率をあげていかないといけません。

そうなると当然、今存在する再エネだけでは足りないですよね。

世の中に再エネ電源を増やす必要があります。

例えば、分かりやすいのは、今から屋根の上に太陽光パネルを乗せ、太陽光発電を始めることです。

自家消費することによって、自分たちで使う電気の再エネの割合を増やすことができます。

自家消費すれば、電力会社から購入する電力量も減ります。

結果として、その分化石燃料によって作られた電力を使わなくていいことも効果の一つです。

費用を回収するには、10年前後はかかると言われているので、慎重な投資になるかもしれませんが、環境への取り組みとしては、とても意味のあることです。

他には、コーポレートPPAも注目が集まっています。

これは、発電所と需要家が長期契約を結びます。

具体的には、「A発電所で作られた環境価値は、需要家B様に契約期間中、お届けします」というものです。

これは、発電所側にも、需要家側にもメリットがあります。発電所を作るには、かなりのコストがかかります。一番怖いのは、買い手が見つからないことです。それを長期契約できる計算がつけば、発電所を建設する壁を一つクリアすることができます。そうやって、世の中にはまだ存在していない「追加性のある再エネ」が誕生するのです。

また、需要家にとっては、「追加性のある再エネ」を享受できるというメリットがあります。

自分たちがコーポレートPPAをすることによって、世の中に新たな再エネが生まれるというのは、社会的に大きな意義のあることではないでしょうか。

なお、弊社では、発電所と需要家をマッチングするサービスを展開する予定としております。

最後に

再エネと一言で言っても、これだけのパターンが存在します。

短期的なものから、中長期的なものまで、取り組み方は様々です。

ただし、2050年カーボンニュートラル実現に向けては、後戻りすることはできません。

そして、2030年までの約10年間が鍵を握るとも言われています。

まずは、再エネに関する理解を深めること、そして、何か少しでも取り組むことができれば、素晴らしいと思います。

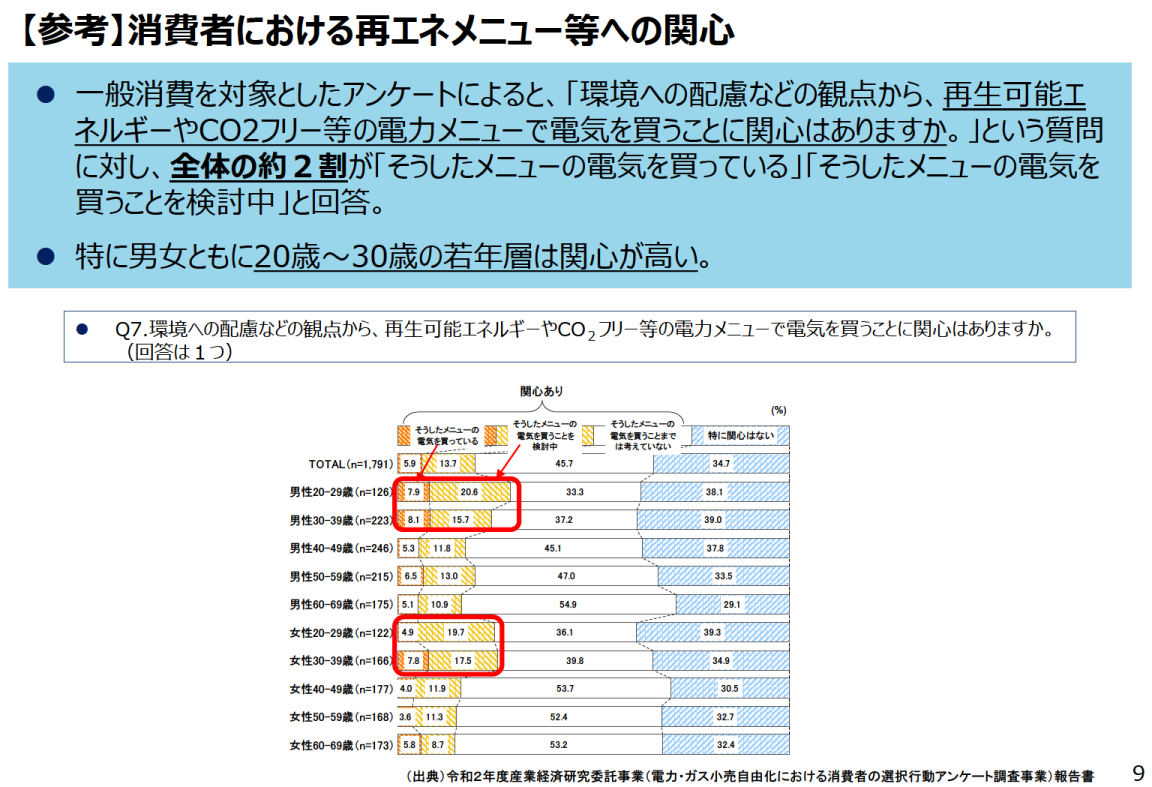

この記事は主に法人様向けに書いていますが、個人でも電気を選ぶことができます。この記事の執筆者(高橋)は、昨年、家の電気を再エネメニューに変えました。

その小さな積み重ねが大きな結果を生むのではないでしょうか。

弊社ホールエナジーでは、電力コストの見直しや再エネ導入のお手伝いをさせていただいております。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

参考資料

非化石証書購入代行サービス

非化石証書購入代行サービス

再エネ導入コンサルティング

再エネ導入コンサルティング

電気料金比較サービス

電気料金比較サービス